人文史地

進步與落後──一窺你所不清楚的東亞

文/熊顯華

很多時候,東亞被看作是歐洲的對立面,被認為與文明格格不入。因此,我們往往錯誤地將「亞洲的反面」誤解為愚昧、停滯、封閉和守舊,缺乏自我拯救精神。

事實是否確實如此呢?

《末代武士》的啟示

電影中,現代與傳統的衝突焦點放在了「火器」上。火器代表著工業文明,而拒絕使用槍砲則象徵著武士的高貴和榮譽感。與此同時,新式武器也被日本人不斷改進,包括適應雨天作戰等特點,並逐漸完善了戰術戰法,其作用逐漸增大。毫不誇張地說,火繩槍的引入在織田信長、豐臣秀吉和德川家康的統一戰爭中起到了關鍵性的作用。事實上,豐臣秀吉於西元一五九二年發動侵朝戰爭時,日本軍隊憑藉武器方面的優勢在戰爭初期勢如破竹。

長篠之戰古繪圖

若說東亞果真是愚昧、停滯、封閉和守舊的存在,那麼火器這件物品就該被拒之門外。然而事實是,東亞地區或早或晚地接受了火器這種新式武器。因此,當視角放置在整個東亞,與歐洲進行對比分析,火器標誌著「東亞現代」時代在技術領域的起步。火器的廣泛運用在這一地區推動了一系列權力格局的巨大變革,間接地引領了一個嶄新的時代。所以,我們怎能說東亞文明與歐洲文明格格不入呢?

鹿兒島戰事圖

思想的交匯

讓我們就三個點來討論近現代東亞的命運問題。

一、東亞社會的命運受到西方列強的侵略和殖民主義的影響,從而導致了社會和政治的劇變。中國的鴉片戰爭和不平等條約、日本的明治維新和朝鮮的被迫開放都是明證。讓東亞社會遭受了巨大的破壞和動盪,也迫使東亞國家加速了現代化的進程。

第一次鴉片戰爭 中國近代第一個不平等條約:《南京條約》的簽訂

二、東亞社會積極追趕西方的現代化進程。洋務運動在中國、明治維新在日本、改革運動在朝鮮,都是東亞國家積極應對西方挑戰的重要舉措。這些努力顯著提升了東亞國家的國力和地位。

發動洋務運動的恭親王奕訢 日本明治維新時期的薩摩藩武士,明治維新是日本近代化的起航

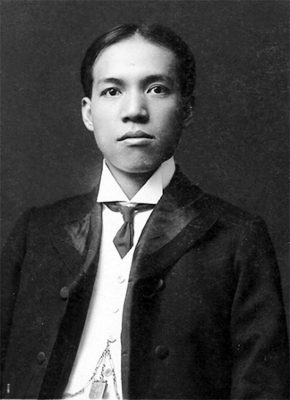

三、東亞社會的思想和文化也經歷了複雜的變革。儘管朱熹的理學在一定程度上成為東亞的官方意識形態,但中國,康有為、梁啟超等提出的「新學」思想對中國思想史產生了積極的影響。在日本,啟蒙思想家福島安正開創了日本的西方學術研究,為後來的現代化奠定了基礎。朝鮮王朝末年,士人們開始研究西方科技和思想,為後來的啟蒙運動做出了貢獻。

-307x400.jpg)

1905年的康有為 1903年梁啟超在日本時期 福島安正肖像(1852-–-1919)

綜上所述,重新思考東亞在近現代的命運需要從多個層面和角度進行分析。在回顧歷史時,我們應該超越簡單的「閉關鎖國論」,理解東亞社會的複雜性和多樣性,以及其面對外來衝擊而進行的積極變革。

因此,我們應認識到貿易往來和交流一直存在,並且在社會變革和思想變革方面有所表現:在中國,地方和民間存在著各種思想流派與活動;明末清初的「江南學派」以及十九世紀的「洋務運動」展示了中國社會在面對西方衝擊時的積極探索和變革;同樣,在日本和朝鮮,也存在著各種思想流派和學派的出現和碰撞,絕非停滯不前。

要瞭解東亞在現代的發展和變化,必須追根溯源,認識到東亞社會在面對外來影響時並不束手無策,而是積極進行變革和適應。同時,我們也應該看到東亞社會的多樣性和多元性,不同地區和不同思想流派的存在和交流。只有通過全面、綜合的分析,才能更好地理解東亞社會在近現代的命運與變遷。

本文摘自《大東亞:600年宗教、貿易、戰爭、疆域與地緣政治的動盪歷史》