人文史地

從駝鈴聲到海風起,文明的長路上,那些遠方來的人與物穿越千年,悄悄改變了我們今日的生活與世界的樣貌!

文/武斌

在過去的選讀中,我們曾走進玄奘的旅程,看他如何以信仰之名橫越西域,

也曾翻開馬可‧波羅的筆記,讀出一個人、一本書、一個時代的東方想像。

而這一次,我們回到絲路的起點,聆聽那聲最初的駝鈴。

絲路上的駝鈴聲

在漫長的中西文化交流史上,絲綢是中華文化的一個代表性符號。

絲綢是中國對於世界物質文化最大的一項貢獻。

絲綢貿易在經過波斯之後,繼續沿著絲綢之路的西段運往歐洲。

而在歐洲,各地的商人們紛紛從事這一有巨大利潤的貿易,爭先恐後地趕到商船停靠的港口城市,

而羅馬、拜占庭等則成了地中海社會內部巨大的絲綢倉庫。粟特人是一個幾百年間活躍在絲綢之路上的獨具特色的商業民族,被諸多學者認為是古代中亞最活躍、最神祕的民族之一。有學者非常形象地描繪了粟特人對東西方文化交流的作用:通過絲綢之路,古代世界得以溝通和交流,而中亞粟特人是東西文明的主要「搬運工」。

絲綢之路/絲綢之路的範圍

紅色代表陸路,藍色代表海路/水路

絲綢之路的開闢與暢通,促進了對外貿易的發展。

絲綢之路原本是貿易之路,是在久遠的歷史時期各民族、各國家一代又一代的商旅,克服關山阻隔,長途跋涉,開闢了這條路,走通了這條路。

於是,隨著商旅們的駝隊,中國以絲綢為代表的豐饒物產,被輸出到歐亞大陸的其他國家和民族中,豐富了他們的物質生活;

與此同時,各民族、各國家的物產,也沿著絲綢之路傳播到中國內地,成為來自遠方的「殊方異物」、「奇珍異寶」。

隨著商人們到來的,不僅僅是這些物質產品,

還有技術、知識、藝術等等,在漫漫的絲綢之路上出現了各民族文化大交流的壯觀景象。

駱駝商隊穿越撒哈拉沙漠之旅

物質產品的交換,是絲綢之路上最初和最基礎的活動;而對商業利潤的追求,是開闢絲綢之路最原始的動力。

中原地區的漢族國家,與四周各邊地民族、部落、氏族的交換,在商周時代就已發生。

到了兩漢,具備了對外貿易產生和發展的各種條件:全國的統一與社會的長期安定,生產力與國內商業的發展,商品的增多和商人力量的壯大,上層社會對國外物品的追求,軍事威力的增長,交通技術的發達及與國外交通道路的開闢;周圍國家,特別是中近東各國,如身毒、安息以及羅馬帝國,經濟昌盛,有了經常性且繁榮的商業傳統。

西漢是中國對外貿易發軔時期,對外貿易一開始規模就很大。東方隔海與日本,西方遠與羅馬,南到東南亞各地,交易日益頻繁。在西漢開闢出交通路線之後,東漢的對外貿易比西漢時期更為發達。

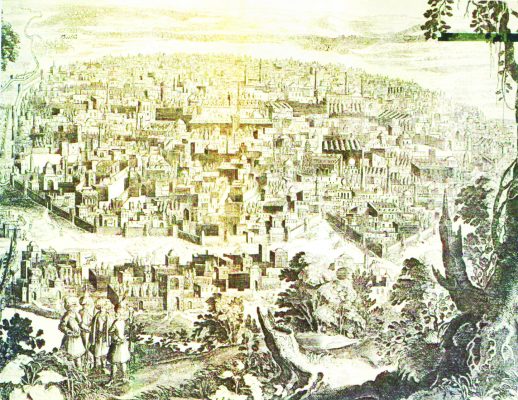

波斯古城伊斯法罕,正是由於繁榮的東西方貿易,造就了這座城市的輝煌。

漢文帝時,北方就有「與(匈奴)通關市」,然而規模尚小。及武帝經營四方,征服四鄰的一些部落、氏族、國家,並大力開闢交通,派張騫兩次出使西域,開闢了通西域的道路以後,境外貿易進入繁榮發展的時期。漢帝國始終以通關市來緩和匈奴的威脅,並藉以分化匈奴內部的人民,作為對匈奴政策的重要組成因素。但嚴禁輸出鐵及鐵器,因為害怕加強匈奴的軍事力量。

後因戰爭的關係,交換或停或復。及至東漢,匈奴分為南北,仍是和戰無常,交易亦或停或復。交換的主要商品,在漢輸出的是繒絮、食物、鹽等,在匈奴輸出的則為牛馬等牲畜。

南方的南越,在未歸屬於漢帝國以前,與漢有過密切的貿易關係。

南越向漢購買金、鐵、田器、馬牛羊等。南越歸屬漢以後,其地便成為中國從海上與東南亞各國及印度、羅馬通商的要道。

據《漢書》卷二十八〈地理志〉記載,中國商人曾到達今印度東海岸,去的目的是「市明珠、璧流離、奇石、異物」。

武帝以後,這些物品皆有「獻見」。中國商人「齎黃金雜繒而往」。

中國的絲織品和鐵器等物運到印度以後,又由印度或羅馬商人轉運至羅馬各地。

羅馬的琉璃等商品,通過同樣的道路,運到中國沿海的日南和番禺,再經過桂陽、長沙運到洛陽或長安。中國出土的漢代玻璃製品,當時只有羅馬才能生產,但卻具有中國獨有的風格。

換句話說,這些玻璃製品是羅馬人專為銷售中國市場而生產的。

西元5 世紀,通過絲綢之路經中國傳到新羅的玻璃器

兩漢境外的跨文化貿易首先是與西域各國的交易。

這些國家「皆無絲漆,不知鑄鐵器」,而多產玉石與牲畜。他們以牲畜、玉石交換中國的鐵器及絲織品,並往往以使團名義來中國貿易。各國來中國貿易的人很多。班超通西域後,「商胡販客,日款於塞下」。許多西域商人甚至直至長安進行販買活動。

兩漢的商人還通過西域的絲綢之路與印度進行貿易。在玉門關,出土過寫有漢文和早期貴霜王朝婆羅米字體句子的物件,其內容是印度俗語。這證明了在西元前後,有印度商人到過此地販絲,印度俗語已經成為這一帶的商業通用語言。

中國絲織品經絲綢之路販運印度後,有一部分轉運至羅馬。大約在奧古斯都時代,從紅海各港到印度恆河的羅馬船舶,每年約一百二十艘之多。在一世紀季風規律被發現後,船隻數量驟增。

輸入羅馬的商品,最主要的是印度的寶石和中國的絲織品,其次是鐵、奴隸、香料、藥物、毛麻織品以及獅、象等奇禽異獸。當時輸入羅馬的東方貨物數量很大,羅馬除了用琉璃、毛絲亞麻混合織物、葡萄酒等抵銷一部分外,還要用金銀補償餘額。

漢代輸出商品中最主要的有兩種,一是體輕價貴的絲織品,屬於奢侈品;另一種是體價皆重,不便攜帶,然後是四周各國各族人民所必需的鐵與鐵器,因為他們尚多不產鐵或不知鑄鐵。

在漢代的對外貿易中,輸入的商品大致有三大類:第一種是奢侈品,如烏丸、鮮卑的虎豹貂皮,西域的玉石,印度的寶石,羅馬的玻璃等;第二種是馬、牛、駝等牲畜;第三種是奴隸。奴隸是對外貿易中一種主要的特殊商品,漢帝國幾乎從四周的各個國家、民族都獲得奴隸,獲得的方式雖各異,但大多數是藉由貿易買來的。

本文摘自《絲路傳(全二冊)》