人文史地

你以為〈西遊記〉是神話?玄奘的真實旅程沒有神力加持,也沒有天兵護送,比傳說更精彩!

文/武斌

我們熟知的《西遊記》,其實源自一段真實的旅程。玄奘,一位年輕僧人,沒有神通法力,卻憑著堅定信念,踏上了西行求法的道路。他的故事,比傳說更精彩。

就讓我們一起看看他這場不畏艱險西行取經的壯舉吧!

玄奘的旅程

玄奘不畏艱險西行取經的壯舉,給後代的佛教學者們留下極大的鼓舞。所謂「玄奘西征,大開王路,僧人慕高名而西去求法者遂眾多」。在玄奘之後,又陸續有中國僧人赴印度開展求法取經活動,其中以義淨最為著名。

唐太宗認為玄奘遊學天竺十七年的經歷超過張騫通西域,責成他寫下來。玄奘口述遊歷,將沿途各國的風土習俗以及政治、歷史、宗教上的軼聞,由弟子辯機筆錄為《大唐西域記》一書。

義淨留下《大唐西域求法高僧傳》和《南海寄歸內法傳》兩部著作,是可以與法顯《佛國記》、玄奘《大唐西域記》相媲美的佳作。如果說,《大唐西域記》是一部關於陸路絲綢之路的大書,義淨的兩部著作則是關於海上絲綢之路的大書。

唐貞觀三年(西元六二九年),二十八歲的玄奘背著行囊,走出了長安城,踏上了絲綢之路,踏上了西去取經的漫漫旅程。

玄奘(西元六○二年—西元六六四年)十三歲那一年,隋煬帝下詔准許甄選僧人剃度,但僅有二十七個名額,而報名者卻有百餘人之多。他尚未到剃度的年齡,但也前往探視,主試人鄭善果發現他談吐高雅,志氣恢宏,相貌出眾,就問他為何出家?他答:「意欲遠紹如來,近光大法。」鄭善果很賞識這個少年,說:「一般的通業易成,殊勝的風骨難得。我想若此子得度,必能弘揚佛法的教化,而成為偉大的人物。」於是他被特例入選,出家為僧,法名玄奘。

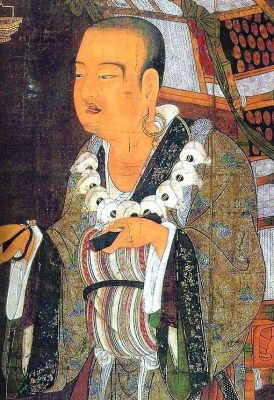

《玄奘三藏像》

(西元14 世紀,鎌倉時代)(局部)

玄奘初隨二哥長捷法師住在淨土寺,跟景法師學《涅槃經》,從嚴法師學《攝大乘論》,達六年之久。玄奘素有卓異之志,胸懷遠大,很快顯示出他刻苦好學的精神與才能,不久就成為淨土寺裡的突出人物。在講習中眾僧推舉玄奘升座複講,均博得大眾的好評,讚揚他的講經「抑揚曉暢,回盡奧妙。」

《洛陽淨土寺》

此時正值隋末唐初動盪的年月,玄奘無法安心習經。當時各路法師都遠遊四川。隋大業十二年(西元六一八年)因求學心切,玄奘跟隨長捷法師離開洛陽,一同遊歷漢、川,跟隨空、景二法師受學。此時恰逢各方大德彙集在成都,次年,隨即至高僧大德雲集的成都學習。

玄奘居蜀四五年間,師從多師,研習大小乘經論及南北地論學派、攝論學派各家的學說。唐武德五年(西元六二二年),玄奘於成都受具足戒。後玄奘遊歷各地,參訪名師,講經說法。

玄奘進步很快,常給眾僧講經,成為博學多才的突出者,為人欽慕。經過多年出家生活的修持、磨煉,修學精進,嚴淨毗尼,精通經、律、論三藏,玄奘被大眾尊稱為「三藏法師」。

在玄奘出家後的十年當中,他在國內遍訪名師益友,去質疑問難,也精讀了不少佛教典籍。他曾向很多當時的高僧求教,但有時高僧們對玄奘所提出的問題竟無法回答,只能靠他獨自尋找其他經典或論著來解惑。玄奘發現既有經論由於翻譯的原因,致使義理含混,理解不一,注疏也不同,對一些重要的理論問題分歧很大,難以融合,令人莫知所從。所以,他欽慕法顯的壯舉,慨然決志西行求法,直探原典,重新翻譯,以釋眾疑。

貞觀元年(西元六二七年),玄奘向政府提出申請,請允西行求法,但未獲批准。當時的政府明令不許人民私自出國,各主要道路關隘的稽查很嚴。但玄奘西行求法的決心已定。

貞觀三年(西元六二九年),有來自秦州的僧侶孝達在長安學《涅槃經》,學成返鄉,玄奘與孝達一起從長安出發去了秦州。在秦州停留一夜後,又與人結伴到達蘭州。之後偶遇涼州人要送官馬歸,玄奘便一同去往涼州。在涼州停留月餘後,玄奘冒著違抗朝廷禁止國人出國的禁令,晝伏夜行,至瓜州,出玉門關,終得偷出國門。

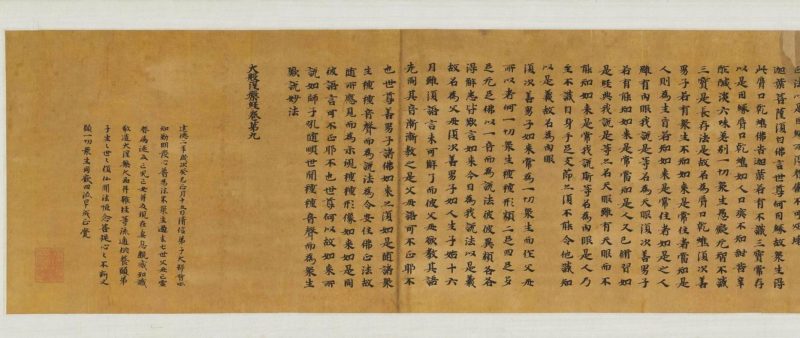

《涅槃經》建德二年大涅槃經卷第九,藏於上海博物館

玄奘孤身涉險,一路上歷盡了艱辛。玄奘以超人的意志,忍饑挨餓,越沙漠,翻雪嶺,頂風雪,鬥盜賊,九死一生,命若懸絲。他心中只有一個信念:「去偽經,存真經,不至天竺,終不東歸一步!」貞觀四年(西元六三○年)正月,玄奘到達今新疆吐魯番境內的高昌王城。

玄奘受到高昌王麴文泰的禮遇,與之結為兄弟。在高昌王的幫助下,經今新疆庫車的龜茲、凌山、素葉城、迦畢試國、赤建國、颯秣建國、蔥嶺、鐵門關,到達貨羅國故地,這裡是今蔥嶺西、阿姆河南一帶。然後南下經縛喝國、揭職國、大雪山,到梵衍那國,這裡是今阿富汗之巴米揚地方,玄奘曾在這裡瞻仰了巴米揚大佛。繼而經今巴基斯坦白沙瓦的犍陀羅國、烏伏那國,到達今喀什米爾的迦濕彌羅國。

《西安大雁塔前玄奘雕像側影》

玄奘從長安出發,至此行程為六千九百餘公里。

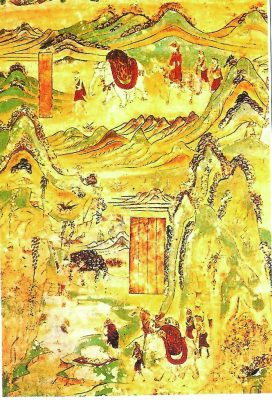

《化城喻品》(唐)

玄奘取經回國,敦煌莫高窟第103 窟南壁之《法華經變》

本文摘自《絲路傳(上):征服西域大漠,重現陸上絲路的繁華歷史》

:征服西域大漠,重現陸上絲路的繁華歷史》立體書封-293x400.jpg)