健康生活

陽氣不足是現代人的通病!春夏養生,重在養陽,透過艾灸溫補陽氣打下健康根基

文/石晶明

三伏天大汗淋漓,卻還是手腳冰涼?

這正是陽氣虛弱的警訊,也是春夏養陽的最佳時機。

現代人享受著越來越舒適的生活,品嘗著越來越豐富的飲食,卻忽略了這些「享受」帶給身體的變化。

根據醫學研究,人類的脈象微弱、細沉無力,手腳冰涼,正是陽氣不足。死亡率與溫度的變化呈反向關係,最為寒冷的1月前後死亡率最高,而較為溫暖的8至9月死亡率最低。之所以導致這樣的狀況,就是因為陽氣受到了寒冷的侵蝕。所以中醫認為:如果人的陽氣得不到細心呵護,被任意損耗,不僅會誘發疾病,嚴重者還會危及生命。

接下來,讓我們以艾灸溫補,為身體蓄積熱力,築起抵禦寒濕的健康防線!

寒證、陰證、虛證最適合艾灸

什麼是寒證、陰證、虛證呢?

以感冒為例, 若因風寒而起, 症狀應該是:

畏寒怕冷、頭痛、骨節酸痛、無汗、痰液清稀色白、喜熱飲, 這種情況下便可使用溫灸治療。

但感冒症狀若是:

稍有怕冷、高熱、少量出汗或多汗、咽喉腫痛、痰液稠厚色黃、口乾、喜冷飲等,則為風熱或風溫所致,此時不適宜溫灸。

所以,寒證、陰證、虛證,就是外感寒濕,「寒濕之氣」傷於人體,或者是體內臟腑陽氣不足,陽虛陰寒之證。

艾葉泡腳也驅寒

很多人知道泡腳好,但卻不知道為什麼好。

這是由腳的特殊位置所決定的,腳位於人體的最下端,離心臟的位置最遠,血液循環功能偏弱,因此氣血流到此處時,能量嚴重衰減,再加上足部皮下脂肪少、保暖能力差,所以腳的溫度一般要低於人的正常體溫,這也就能解釋為什麼不少人尤其是女性常常會感到腳下冰冷,哪怕是穿得很暖和或者放上暖水袋也無濟於事。

從養生的角度講,腳一定要暖、千萬不可著涼,因為腳屬陰,是體內陽氣最弱之處。

在家自製艾條、艾炷

在艾灸過程中,不可缺少的就是艾條和艾炷, 中醫器材行能買到成品, 但自製艾條、艾炷也相當簡單,容易操作。

首先要準備艾絨, 可以去中醫器材行購買由正規生產廠家用熟艾葉加工完畢的現成艾絨, 購買時注意, 若艾絨生硬、不易團聚、燃燒時爆散掉落而灼傷皮膚,則不宜採用。

倘若是自己採集新鮮的野生艾葉,需要在去掉粗梗雜質之後,將艾葉置於陽光下曝曬乾燥,然後搗碎,篩去尖屑、雜梗、泥沙等異物後,再反覆曬、搗、篩數次,將其揉爛如棉,便可得到淡黃色潔淨細軟的艾絨了。

隨後根據需要,將艾絨製成不同形狀、不同大小的艾條、艾炷、艾餅備用,剩餘的艾絨不用時,應放在乾燥的容器內,注意防止潮濕和黴爛,天氣晴朗時可取出反覆曝曬幾次。

● 艾條的製作方法

先將適量艾絨,用雙手捏壓成軟硬適度利於燃燒的長條形,然後將其置於質地柔軟疏鬆,但又較為堅韌的桑樹皮紙或純在家自製艾條、艾炷棉紙上;

再搓卷成圓柱形狀,最後用漿糊或膠水將紙邊黏合,兩端紙頭壓緊壓實,即可製成長約20公分,直徑約1.5公分的清艾條;

如果在艾絨中加入了其他中藥成分,即可制成藥艾條。

● 艾炷的製作方法

先將適量艾絨置於平底瓷盤內,隨後用食指、中指、拇指將其捏緊,以較為緊實、不太鬆軟為好,撚成上尖下圓柱狀的艾炷。

根據治療的需要,艾炷一般可做成拇指大、蠶豆大、麥粒大,大、中、小三種艾炷。

冬病夏治灸陽經

每年六月以後,氣溫越來越高,進入了在五行中屬「火」的夏季;特別是七、八月份的「三伏天」,更是陽光四射、暑熱逼人。

根據中國傳統醫學「春夏養生,重在養陽」的理論,此時正是補益人體陽氣的最佳時機,許多在冬季多發易發的寒證,完全可以利用這種季節上的溫差變化「冬病夏治」,中國古代先民多以農耕為作,臉朝黃土背朝天,因此,中醫將背部、上身歸之於陽,腹部、下身歸之於陰。

再者,人的陽經:

督脈和足太陽膀胱經,就運行於背部。故夏季養生、冬病夏治,不取背部陽經之穴,又有何經何穴能擔當這一重任?

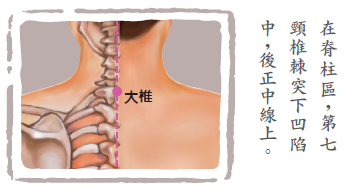

大椎穴

大椎穴,古人又稱它為百勞穴,顧名思義,就是該穴能解身體各種勞累、一切虛損。我們的身體尤以上背部近頭頸部陽氣最盛,為陽中之陽,而大椎穴便是這陽中之陽的重要之穴。

一般灸療時,將艾條點燃,高懸大椎穴2至4公分處,熏灸15至20分鐘;或者用手掌心按揉大椎穴10至20次,以溫熱感為宜。

同樣能夠達到緩解疲勞、治療黃褐斑等作用。

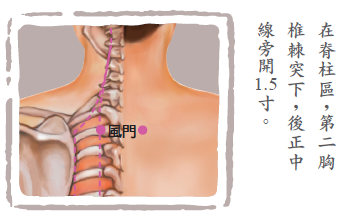

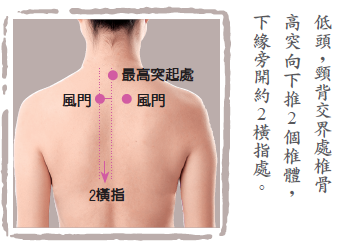

風門穴

位於足太陽膀胱經中的風門穴,實際上是人體抵禦以風邪為首的各種病邪侵襲的一個重要屏障。

此門一開,病邪長驅直入;此門緊閉,可保身體平安。

俗話說:家有三年艾,郎中不用來。

一團艾草+一個穴位,每日十分鐘,簡單艾灸養生術在手,元氣飽滿迎寒冬!

趁三伏天,動手灸一下,為未來的健康打下好根基吧!

》立體書封-293x400.jpg)